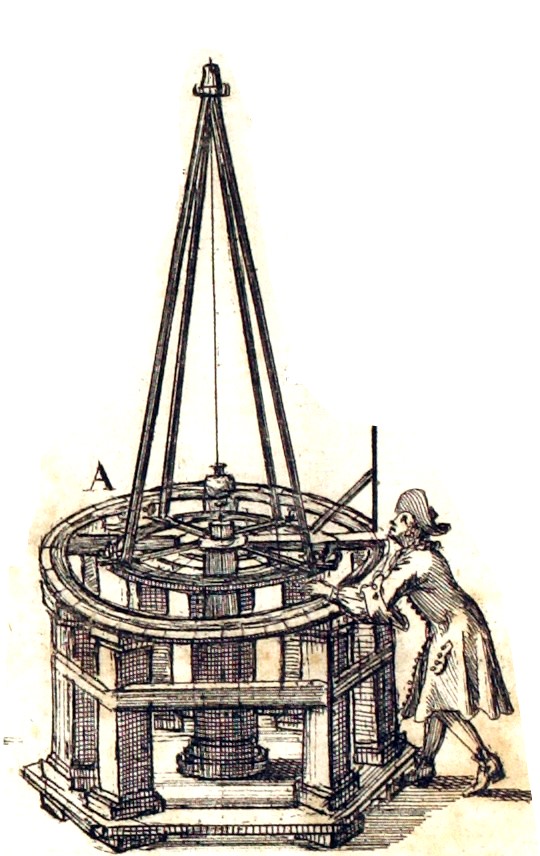

Der von Landeck für die Sternwarte angefertigte Azimutalkreis.

Johann Carl Landeck

Nürnberger Instrumentenmacher.* 16.12.1636 in Nürnberg (Taufe)[1] ; † 15.07.1712 in Nürnberg (Beerdigung)[2]

- Vater: Andreas Landeck (1589-1663).

- Mutter: Maria, geborene Kalckschmid (?-27.04.1637).

- Heirat: 07.01.1667 in St. Sebald[3], Catharina (20.08.1645[4]-04.02.1722[5]), Tochter des Feuerschlossmachers Heinrich Werner und seiner Frau Catharina Knoblauch.

-

Kinder: 6 Söhne, 4 Töchter.

1. Kind: Susanna Catharina 25.06.1668-? Taufen St. Sebald 1655-1675, S. 673 2. Kind: Zacharias 23.08.1670-19.09.1740 Taufen St. Sebald 1655-1675, S. 761

Best. St. Sebald 1732-1740, S. 396/1523. Kind: Katharina Isabella 22.10.1672-? Taufen St. Sebald 1655-1675, S. 849 4. Kind: Johann Melchior 25.02.1674-08.06.1752 Taufen St. Sebald 1655-1675, S. 902

Best. St. Lorenz 1742-1789, S. 163/895. Kind: Johann Paul 10.02.1676-? Taufen St. Lorenz 1668-1680, S. 497 6. Kind: Katharina 23.01.1681-? Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 277 7. Kind: Johann Carl 26.09.1682-? Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 373 8. Kind: Katharina Barbara 15.06.1684-? Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 473 9. Kind: Johann Paul 30.03.1686-? Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 548 10. Kind: Johann Philipp 31.05.1687-? Taufen St. Sebald 1676-1701, S. 591

Lebenslauf:

Taufpate von Johann Carl Landeck war der Nürnberger Zeugmeister Johann Carl (1587-1665). Schon mit zehn Jahren soll Johann Carl Landeck von seinem Vater in die Uhrmacherkunst eingewiesen worden sein. Mitte der fünfziger Jahre unternahm er eine sechsjährige Reise, die ihn nach Holland und Dänemark, sowie nach Holstein und Preußen führte. 1662 kehrte er wieder nach Nürnberg zurück. Nach dem Tod seines Vaters im folgenden Jahr erhielt er dessen Stelle als Stadt-Uhrmacher. Er war der erste, der in Nürnberg Pendeluhren nach der Erfindung von Christaan Huygens (1629-1695) anfertigte. Er betätigte sich aber auch als Instrumentenmacher. Hoch geschätzt starb er im Juli 1712 in Nürnberg. Bei seinem Tod wohnte er "auff dem Neuen Bau", also auf dem heutigen Maxplatz.

Sein Sohn Zacharias wurde ebenfalls Stadtuhrmacher, Johann Melchior wurde Anschicker auf der Peunt. Taufpate seines jüngsten Sohnes war im Übrigen der Astronom Johann Philipp von Wurzelbau (1651-1725).

Wirken:

Die Uhren an der Rothenburger Ratstrinkstube ©Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger |

Für die Astronomie ist Landeck vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Georg Christoph Eimmart (1638-1705) von Bedeutung. Für ihn fertigte er einen Azimutalkreis sowie eine einfallsreiche äquatoriale Sonnenuhr an. Da Kriegsgefahr bestand, musste Eimmart 1688 seine Sternwarte auf der Vestnertorbastei nördlich der Nürnberger Burg räumen, konnte sie aber unter Mithilfe von Landeck im folgenden Jahr wieder aufbauen. Landeck fertigte für Eimmart auch Pendeluhren, sowie nach dessen Anweisung eine kunstvolle astronomische Uhr, die sich in den Beständen des Germanischen Nationalmuseums erhalten hat. Er stellte auch Zirkel und Astrolabien her. In Privatbesitz befindet sich auch ein schöne Sonnen-und Monduhr Landecks. In Rothenburg brachte Landeck eine große Uhr an der Herrentrinkstube an, die die vollen 16 Tagesstunden anschlagen konnte. Auch Erhard Weigel (1625-1699) aus Jena und Johann Christoph Sturm (1635-1703) aus Altdorf schätzten die Dienste Landecks. |

Sonnen- und Monduhr von Landeck Privatbesitz Shelby Gallien |

Literatur:

- Doppelmayr, Johann Gabriel: Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern. Nürnberg: Peter Conrad Monath 1730, S. 308

- Pilz, Kurt: 600 Jahre Astronomie in Nürnberg. Nürnberg: Hans Carl 1977, S. 294-295

- Pöhlmann, Klaus: Die Landeck's. Eine der ganz großen, nahezu vergessenen, fränkischen Uhrmacher-Dynastien. Klassik-Uhren 1/2018, S. 14-24

- Speckhart, Gustav: Die sogenannte "Große Uhr" der einstigen freien Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber. Deutsche Uhrmacher-Zeitung 35 (1911), Nr. 9: S. 153, Nr. 10: S. 167-168, Nr. 11, S. 182-183, Nr. 12, S. 204-205, Nr. 14, S. 231-232, Nr. 15, S. 250-251

- Zinner, Ernst: Die alten Domuhren in Bamberg. Bericht der naturforschenden Gesellschaft Bamberg 32, 1950, S. 13-35

- Zinner, Ernst: Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. Nachdruck der 2.ten Aufl., München: Beck 1979, S. 423

Fußnoten

- ↑ "Andreas Landeckh, Uhrmacher, Maria, Hanns - Carl Zeügmeister 16. [Dezember 1636]", Taufen St. Lorenz 1627-1645, S. 25 (Scan 13).

- ↑ "☿ d. 20: Julii [1712] Der Erbare und kunsterfahrne Johann Carl Landegg, Statt und Almoß-Uhrmacher auf dem Neuen Bau", Bestattungen St. Sebald 1711-1720, S. 73 (Scan 66), Eintrag 98.

- ↑ "Der Ehrs. Hannß Carl Landeck,

ein Groß Uhrmacher, des Ehrs. und kunstr. Andreas Landeck

Statt Uhrmachers Sel. nachgel. Sohn: Jgfr. Catharina, des Ehrsamen Heinrich

Wörner Feuerschloßmachers Sel. nachgel. Tochter.

Ao. 1667, ☽. den 7. Januarij Copul. als eine Schlechte

Hochzeit in der Kirchen",

Trauungen St. Sebald 1664-1691, Bl. 53r (Scan 54), Eintrag 135.

Der Feuerschloßmacher Heinrich Werner bewarb sich 1662 als Kohlenmesser, Stadtarchiv Nürnberg: B 1/I Nr. 60, Bl. 131v. - ↑ "20. [August 1645] Heinrich Werner, Buchßenmacher, Catharina, Catharina, Catharina Georg Weinischs[?] Blatschloßers uxor", Taufen St. Sebald 1632-1654, S. 648 (Scan 337).

- ↑ "♄ d: 4. eiusd. [Februar 1722] die Erb. u. Ehrentugends. Fr: Catharina, des Erbarn u. kunsterfahrnen Johann Carl Landeck, Stadt- und Allmos-Uhrmachers h. W. auff dem Neuen Bau", Bestattungen St. Sebald 1721-1732, S. 41 (Scan 42), Eintrag 18.